Вписался

По итогам посещения выставки «Шагал. Между небом и землей» в музее Истры «Новый Иерусалим», а также учитывая пожелание Александра Бабкова по поводу ермолки.

Гобелен «Moise au Cirque», цифра.

Марк Шагал, Левон Бабаян.

Еще несколько работ с выставки.

Последняя работа называется «Два деда».

Я ничего не редактировал…

Я ничего не редактировал…

Вписался

Вписался очень органично. Вообще армянская и еврейская нации имеют очень много общего

По старой фамильной легенде на одной из витебских картин Шагала изображена аптека, принадлежавшая моему прадеду-фармацевту. То, что прадед был фармацевтом в Витебске, известно достоверно, но принадлежала ли эта аптека прадеду, останется неизвестным. Более того, я слышал рассказы о том, что Шагал ухаживал за моей бабушкой (красивая была в молодости), но эта легенда, увы, легко развенчивается, поскольку известно, что художник уехал в Петербург в 1905 году, когда бабушке было четыре года

Конечно же, сходили, еще пару месяцев назад, тем более что это совсем недалеко от Звенигорода. Поразил сам культурный центр, оригинально вписанный в рельеф местности, а также нерасторопность кассиров, из-за которых потеряли полчаса драгоценного времени: дело шло к закрытию…

Вот, что у меня родилось по горячим следам посещения этой выставки. Не со всем и сам согласен, но не могу не оценить и вам предлагаю оценить сам принцип «импрессии» — непосредственного впечатления от только что увиденного. Наверное, какие-то зерна истины там присутствуют…

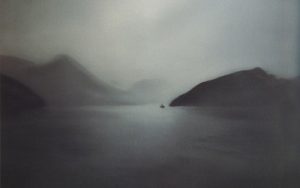

Между…

Только что с выставки Марка Шагала «Между небом и землёй» в Истре. Более 250 работ. Масло, графика, рисунок. В очередной раз недоумеваю: ведь мог же, ведь умел, ведь учился… И в Витебске у Пэна, и в Петербурге у Бакста, и в Берлине, и в Париже… Да и портрет Бэллы «С гвоздикой» тут же на выставке говорит о том же: мог, мог выступать во вполне классическом духе и стиле, вполне воспринимал и вполне был способен следовать лучшим образцам своего времени… Так отчего же так легко переступал и буквально ломал об коленку эту свою способность? Вмиг забывал о том, чему учили его далеко не худшие учителя! И изменял своему же чувству прекрасного, которое с детства влекло и которое вложило ему в руки карандаш, кисть, краски… Усадило за мольберт…

Не понимаю. Не нахожу объяснения…

Может быть, время было такое — революционное, которое требовало отрицания всего и вся не только в политике, но и в культуре? Абсолютной новизны во всем? Новизны как основного принципа и как высшей ценности, ради которой можно было презреть и похоронить все остальные принципы и ценности, бывшие в ходу и определявшие дух и стиль предшествующей и, как казалось, уходящей в прошлое эпохи?

Не исключено. Но при чем здесь форма? Ведь можно было, а по идее и следовало все менять на смысловом уровне. Для этого была масса возможностей, да и мощная сила смысла и рацио в эпоху гуманизма куда более действенна и эффективна, чем какая-то там форма…

Да, но логику и смысл, особенно на обычном бытовом уровне куда сложнее подменить и извратить. Здравый смысл, он и есть здравый смысл. Человек практичен по сути своей и против неё уж точно так просто не пойдет. Себе дороже. А если и пойдёт, то не ранее, чем его к этому подведут, соответствующим образом настроят и, в конечном итоге, заставят ненавидеть то, что он раньше ценил и к чему стремился.

Не эту ли цель ставила перед собой новая эстетика? Представить все в таком виде, когда до сути уже и не особо интересно будет добираться? Настолько непрезентабелен будет сам вид того, что представлено на полотне. А ведь до этого предполагалось, что произведение искусства — это копия того, что мы видим вокруг себя в природе. Лучшее из того, что мы видим и что нас окружает… Образец! Так не стоит ли ударить по образцу, по лучшему из того, что мы знаем и видим. Исказить, извратить, изуродовать его. Плюнуть в душу и самому себе, и своему зрителю или читателю. Поселить определённое сомнение в душе: «А так ли он действительно хорош этот мир? Ведь вон как много в нем несправедливости… А несправедливость, социальное, политическое, экономическое и прочее, вплоть до метафизического, зло разве может оно быть эстетично? Рационально, этично?» — Нет. Но как тогда я, художник, выражу свое отношение к этому так несправедливо устроенному и порядком прогнившему миру?» К тому, одним словом, что «открыл» для себя доктор Стокман из вчерашней пьесы Ибсена «Враг народа».

«Ну, конечно же, в первую очередь я искажу все линии и все пропорции в своей новой картине. Я нарушу все природные пропорции и разрушу геометрические связи: прямое у меня станет кривым, круглое — прямоугольным, непрерывное — прерывистым, видимое — невидимым, а невидимое — напротив, выйдет наружу. Или ещё пуще: возьму и выверну все наизнанку, и пусть, кому это надо, ищет здесь скрытый смыл и тайный умысел. Я же, я же… просто хулиганю и тем самым выражаю свой протест против того, как несправедливо устроен этот мир. В отношении меня, в первую очередь, да и в целом. Он, этот мир, в принципе не может быть хорош, если плох для меня… Вот так мы и подходим к философии «подпольного человека» Ф. М. Достоевского. А что, это примерно то же самое время.

Так не витали ли в воздухе подобные настроения, не овладевали ли они умами и сердцами в первую очередь тех, кто отличался особой чувствительностью и восприимчивостью к тому, что только-только появлялось и начинало «витать в воздухе»? — Людей творческих и художественно одарённых.

А уж они-то, в свою очередь, и с помощью доступных им средств это чувство и это настроение начинали выражать в своих работах, а через них усиленно пропагандировать и внедрять в массы.

Шагал говорит о чувстве любви, которое он всю жизнь пытался своим творчеством передать людям. Возможно, это и так. Возможно, это чувство он питал и стремился передать его другим. Но форма, сама форма была крайне непривычной и не вполне, на мой взгляд, соответствовала замыслу и цели, которую ставил перед собой художник.

Он ломал привычное представление о мире и тем самым удивлял и настораживал своего зрителя. Вселял в него неверие и вызывал протест. Это мы, зрители, которых 150 лет как кормят подобного рода фокусами и извращениями, можем воспринимать это нормально, без особого раздражения. Мы ко всему и даже не к такому привыкшие. Мы все это отфильтруем и поймём как надо. Зритель же — современник Шагала или Ларионова, Суетина или Модильяни… не мог не быть шокирован увиденным, и шок этот у каждого мог проявляться по-разному. Но независимо от этого было и нечто общее в восприятии каждого: после каждой такой встречи, после каждого такого шока мир уже не мог восприниматься им по-прежнему, мир уже становился чуточку другим…

Юля, моя жена, с которой я поделился этими своими мыслями, выговорила мне за Шагала. «О ком угодно так говори, но не о Шагале. Он — другой». И, наверное, мне придётся с нею согласиться. Да, наверное, он другой. Он не Маяковский, не Бурлюк, не Ларионов… Он не революционер и не ниспровергатель. Но влиянию все же поддался и на горло своей форме — такой, какой она могла быть и стать, все же наступил. С другой стороны, что как не эта его простая и наивная, чуть ли не детская форма и не этот особый стиль изображения сделали его «Шагалом»? Да, неоднозначно все это, не-од-но-знач-но… Действительно, не небо и не земля, а … нечто… Нечто, лежащее между ними…