— Любой эпизод может послужить поводом и темой для рассказа, повести…

— Вы с нею поосторожнее, а то как пропишет всех нас завтра…

(Из застольной беседы)

«Мне понятны истоки твоего восторженного отношения к жизни. Среди такой красоты разве можно предаваться унынию. В этих условиях и мне вместо элегий и эпитафий приходили бы в голову оды… Ну, на худой конец – панегирики».

Они подходили к дому после недолгой прогулки по окрестностям деревеньки, где у одного из приятелей был дом. Дело шло к полуночи, но свет божий им не был нужен: и без того они легко угадывали окружающие их виды – не первый год жил здесь один, не первый раз навещал его другой.

— Ну, так что же ты уезжаешь? Оставайся, поживи денек-другой. Проникнись, вдохновись! Погоды стоят просто фантастические. А воздух какой!.. Хоть на хлеб мажь!

— «Нет, спасибо, дела у меня…

— Ты ведь хотел…

— Ну, вот так получилось – нагрянули…

Хозяин не стал настаивать, но внутренне не согласился с другом. Он и сам был довольно деловым человеком, но иногда мог позволить себе бросить или отложить на время все дела ради местных красот. Особенно когда «стояли погоды» — случались вдруг в течение года такие дни, когда душу оторвать от этих мест не представлялось абсолютно невозможным.

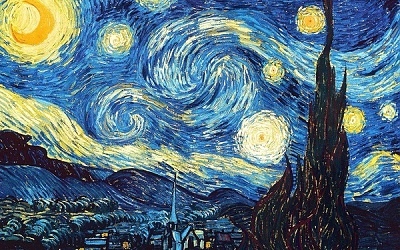

Проводив друга, он не сразу лег спать, а еще долго смотрел в окно второго этажа на не по-весеннему заснеженный участок, на поле, раскинувшееся сразу за забором, на чернеющий в конце поля лес… На небо, на это фантастическое небо с мириадами звезд – таким оно не бывает никогда в городе, — он даже не смотрел: настолько хорошо и уютно ему было здесь, на земле…

Утро разбудило его робким щебетанием птиц, которые как бы еще не до конца верили наступившему счастью, и первыми солнечными лучами, пробивающимися сквозь плотные гардины. Не будь их, побудка была бы слишком ранней. В такие дни он хорошо понимал своих друзей-итальянцев, которые с плотно не зашторенными окнами не ложились спать. «Сегодня я тоже в Италии», — подумал он, прикинув на глазок, в канделах — или все же в люксах? — яркость и блеск наступавшего дня.

Если он и ошибся, то совсем не намного: день был по-настоящему светел и ярок, день был просто фантастичен, но мысли об Италии улетучились сразу и безвозвратно: не все — Италия, что блестит, что солнечно и лазурно. Русский мартовский пейзаж не перепутаешь ни с одним другим. Это как никто понимали Грабарь, Левитан и кто там еще?.. Порой им удавалось похитить у природы кусочек этого счастья и заключить его внутрь простой деревянной рамы. Это – кусочек! А тут тебе – вся панорама, от края до края!.. Нет, поистине «не выносима для глаз» эта красота – так, кажется, выразилась где-то Улицкая. Правда, – об Италии. «Далась тебе сегодня эта Италия!.. – и он спустился вниз, на кухню, за чашкой… итальянского кофе…

Было, однако, не суждено. Аппарат в очередной раз заело и об «эспрессо» — экстренном способе приготовления ароматного утреннего напитка – можно было забыть. Но он не особо этому расстроился. Другие ароматы наполняли кухню. Форточка с вечера осталась незакрытой, и весенний воздух прочно обосновался в помещении. Непередаваемый букет, безусловно доминирующим в котором было ощущение какой-то бесконечной свежести, вскружил голову нашему герою, окончательно прогнав оттуда остатки сна и утренней лени. Кровь прилила к голове, к мышцам, буквально закипела в жилах как при кессонной болезни, но эффект был прямо противоположным – жажда движения охватила нашего героя, и через минуту он был уже на улице. Этим своим порывом он думал было заразить и жену, но из спальни уже слышались звуки телевизора, и он понял, что это бесполезно. Что и кто может конкурировать с телевизором в наш век?

«Да все что угодно может!» — прозвучало у него в голове на этот почти риторический вопрос. И действительно, природа в это утро щедро рассыпала по земле все свои бесчисленные дары. Случившийся накануне и за день до этого снегопад вернул окрестностям девственную белизну и чистоту. Иссине-синее небо нашло свое отражение на этом белом покрывале – все тени, все ложбинки все впадинки моментально приобрели тот же лазоревый оттенок, стали посланцами небес на земле.

На открытых же пространствах солнечный свет разложил белый цвет на все цвета радуги и на их бесконечные оттенки… Россыпями самоцветов обернулись давно знакомые поля и перелески. Даже дорога, изъезженная и изрытая колесами автомобилей в дни недавней оттепели, блестела и искрилась. Жалко было попирать эту неожиданную красоту.

При абсолютном безлюдье – как? почему? куда вдруг все подевались? как могут они пропустить? – из-за поворота наконец-то показалась парочка прогуливающихся. Мужчина и женщина. «Ну вот, хоть с кем-то можно разделить это счастье!» Ему вдруг страстно захотелось, как это бывает в момент массового экстаза на футболе или на… демонстрации, закричать, замахать руками, броситься навстречу этим незнакомым людям, обниматься и целоваться с ними. Но их чинный и заштатный вид не допускал этого. Проходя мимо, он лишь своим приветствием и широкой улыбкой решился выразить обуревавшие его чувства. «Вот я и говорю, — с досадой вернулся мужчина к прерванной ответным приветствием беседе, — ему бы наплевать и забыть…»

Нашему герою не оставалось ничего другого, как ускорить шаг, чтобы не слышать этих бытовых, а на фоне развернувшегося вокруг действа – пошлых, если не попросту кощунственных подробностей. «Кто это? Это что же за инопланетяне такие? Где же люди?»

Лес тем временем тоже разложил свои многочисленные дары. Каждое дерево, каждый кустик был неповторим. При всем своем зимнем минимализме, а может, и благодаря ему они выглядели стильно и по-настоящему нарядно: на одних – снежная шапка, воротник или муфточка, на других – просто ледяные бусики и сережки, на третьих – и те, и другие сразу. И все это, опять-таки, искрится и играет в лучах яркого весеннего солнца. Лесные тени, а где-то еще и полумрак, подобно темному бархату выгодно оттеняют и обыгрывают эти бесценные украшения.

Навстречу прошли два низкорослых, темных с лица, то ли узбека, то ли таджика. Они безостановочно тараторили на своем, тоже инопланетном, языке: то ли ругались, то ли спорили. «Эти-то откуда взялись в этом шикарном ювелирном салоне?» — и в очередной раз он ускорил шаг.

С каждым такого рода эпизодом встречать людей хотелось все меньше, но тех теперь как будто прорвало: женщина спортивного вида, едва справлявшаяся с двумя ярыми овчарками на рвущемся поводке; автомобили – сначала один, скорее напоминающий броневик, чем авто, затем другой – чадящий и рычащий «Жигуленок»… А вот на подходе уже и грузовик…

Он понял: сказка кончилась и нужно возвращаться домой.

Оставалась еще маленькая надежда – не поехать на работу, а взять лыжи, забраться в какую-нибудь совсем уж непролазную глушь и там от души насладиться дарами окружающего тебя испокон века чуда. Хотя бы местами не испоганенного еще человеком.

«Какой чудный денек приготовила тебе природа на день рождения! – начал он издалека. – Вчера тоже было неплохо, но ты весь день готовила… А сегодня – еще лучше, чем вчера!»

— Да, я пройдусь по двору перед отъездом…

— «По двору»… А давай вообще останемся сегодня на даче. Сколько их бывает, таких чудных дней в году? Пять, десять? Это просто дар какой-то!..

По расширившимся от удивления глазам жены он понял, что можно не продолжать. И действительно, последовала длинная тирада о том, что ей сегодня предстояло сделать по работе и не только. «Можно подумать, возьмись я перечислять, мой перечень был бы короче, да и дела у меня поважнее будут.., — естественно, уже про себя подумал он. – Но ради такого дня…»

Стоило им выехать за ворота, солнце, будто обидевшись, спряталось за непонятно откуда набежавшую тучку, пахнул ледяной ветер…

Этот комментарий я готовил в ответ предложения Аллы по поводу совместного псевдонима с Сашей в Мифологии элементарности, еще даже не ознакомившись с «Даром».

После прочтения «Дара», показалось, что его безболезненно можно перенести сюда.

Однако, что это: штампы, повторения, ярлыки, «исписания», — надо задуматься.

По поводу псевдонима.

Ну, наверняка надо убирать корень «баб», ибо поскольку коалиция всегда создается против кого-то, в данном случае понятно кого (хотя, может это мания величия), у этого кого-то тоже такой же корень в фамилии, надо, чтобы не было путаницы упростить ситуацию.

Надеюсь коалиция в таком составе временная, потому что если, я вдруг все-таки разбогатею и уеду жить, к примеру, под те же Хельсинки, куда-нибудь к озерам, то, по всей вероятности, тут же переметнусь в стан «врага». Буду ходить на прогулки (только не лыжные), восторгаться сменами года и земными красотами и задумываться о неземной причине всей этой благости. Да, собственно, и Липки бы сгодились (без пренебрежения) для возможной трансформации мировозрения.

Хотя, как знать, читая финскую литературу, не особо вижу в ней спокойствия и умиротворения, скорее даже, наоборот.

Однако, скорее всего, это все мечты, не беспокойтесь, не разбогатею.

Так вот, мысль мною уже высказывалась, как в личной переписке, так и в беседах, попробую еще раз сформулировать.

Среда обитания и социальное положение, несомненно влияют на мировозрение и, как следствие творческий потенциал, любой личности.

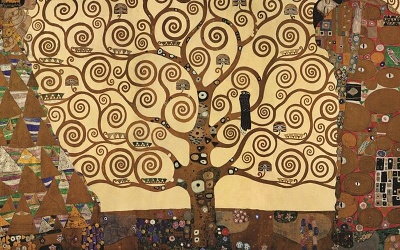

Объединение по этим признакам предполагает развитие единной вкусовой и мировозренческой ориентации и, как следствие порождение и потребление творческих продуктов определенного стиля. Безусловно с некоторыми индивидуальными особенностями и отклонениями — человек ищет себе подобных, найдя хочет выделяться среди них. Так вот, по моему разумению, этот самый стиль, продиктованный выше обозначенными обстоятельствами, является ограничительной планкой истинного искусства (мне удобнее употреблять ПИ), которое над-географично, над-исторично, над-социально и вне-погодно…

Кстати, именно по этой причине так трудно дается Пруст, но он, копаясь в проблематиках определенного, довольно узкого, стилистического образования, довел уровень своего интереса, своих исследований до такой научно-микроскопической подробности, что явно вышел за эти самые стилистические рамки на уровень ПИ.

Плюс не надо забывать о такой важной составляющей, как новации в искусстве, одной из важнейших составляющих.

Помнится, еще в институте, находясь в военных лагерях, от скудности библиотечного выбора перечитал в течение месяца подряд Тютчева, Фета и Тургенева, до сих пор помню свою клятву по отношению к самому себе — никогда больше не писать про русскую природу, потому что никто лучше них это уже не сделает. Они эту тему закрыли, особенно, в лирике. Дальше идут только стилистические повторения и перепевы, любопытные только определенным социальным образованиям.

Не очень люблю писать, поэтому попытаюсь закончить.

1. Приветствую образование коалиции АА (раб. название), очень надеюсь и верю, что скрупулезность, безусловно творческих исследований восторженности внеземного характера на фоне ландшафта выйдет за рамки определенного life style. Схожесть ваших взглядов поражает, пугает и вызывает белую зависть.

2. Всех люблю.

3. Сам грешен большинством из вышесказанного.

4. Искать, находить и снова искать.

5. Новая вдруг мысль не по теме, но вдруг забуду: насколько лагерное — «не верь, не бойся, не проси» отличается от основного христианского «верь, бойся, проси».

6. Какой-то пошел «автоматизм», пойду лучше Саше музычку попишу ко Дню рождения…

Все — устал, заболел, всех не люблю.

Не забудь добавить побольше духовых!..

Первая реакция — «автоматическая».

Ты правильно сказал: «Как знать…» Произойди твоя (и моя – но в противоположном смысле) «трансформация» раньше – тогда возможно. Сейчас же все мы стали тем, чем мы стали, и вряд ли наше мировоззрение способно претерпеть радикальные перемены под влиянием обстоятельств. Поверь мне, я довольно много размышляю об этом, но тут и особых размышлений не надо: моя жизнь, да полагаю, и Аллина тоже, не столь радужна, как может показаться со стороны. Тоже проблем хватает. Но мы не отчаиваемся.

И потом, я бы даже сказал, что наше социальное положение стало таковым, каково оно есть, и сохраняется и, надеюсь, сохранится именно в силу особенностей нашего мировоззрения. То есть причина – мировоззрение, социальное же положение – следствие… Далее по этому вопросу см. мою «научную» статью «Диагноз: нарушение причинно-следственных связей».

В истории можно найти множество примеров тому, но зачем нам история? Сама жизнь, окружающая нас жизнь дает массу доказательств сказанному. Есть они и в рассказе, но ты, Левон, наверное, как всегда, недостаточно внимательно читал и поэтому их не заметил.

В тех же Липках живет масса народу. И спрашивается, где все они были в тот момент, когда Природа щедро раздавала дары свои? «Где люди?»

Нет, Левон, воспринять данную тебе жизнь как дар – это тоже несомненный дар, возможно, даже самый большой дар Бога человеку. Но далеко не всем он оказывается нужен. Кто-то проходит мимо и не замечает его, кто-то игнорирует в силу других мнимых приоритетов, кто-то «заглядывает в зубы»…

Думаю, живи ты в Липках – ты бы тоже вряд ли оказался «на раздаче». Скорее всего, лежал бы на диване или в лучшем случае был бы на месте того, который «с досадой продолжал: «Вот я и говорю, ему бы наплевать и забыть…»

Нет, Левон, от перемены мест слагаемых…

И напоследок немного самокритики – согласен, перепевы, повторы, шаблоны… все это наличествует. Отчасти и сознательно. Мы ведь не «писатели», как тебе свойственно нас представлять. Сам я себя никогда не посмею назвать писателем. Так, графоман…В лучшем случае – пытающийся приобщиться к литературному труду… Но, естественно, учусь, практикуюсь, стараюсь совершенствоваться. Может, получится – может, нет. Не в этом по большому счету суть.

Главное – не утратить бесценный дар, дар острого восприятия окружающего мира, дар восторга, дар отправления жизни как молитвы…

Аминь. (А не «Аллилуйя», как ты ошибочно прокомментировал одну из моих последних проповедей)

P.S. Есть люди, убивающие Бога живого, а есть другие, готовые выдумать Его, даже если бы Его и не было.

Понял, в Липках значит не поселите (хотя бы ради эксперимента)?…

Друзья, дар который дарит нам природа — это замечательно и наверное никто не может с этим спорить. Однако также большой дар промолчать там, где это необходимо. К сожалению вы как и я не всегда пользуетесь этим даром. Правда, герой рассказа как раз был очень благоразумен когда не «сказал», а «подумал» жене о приоритете своих важных дел. Вот — пример для подражания. Хотя, может быть это не дар, а условный рефлекс, выработанный собственным неудачным опытом?

Пользуясь случаем, предлагаю коротенькое стихотворение о возможности счастья в самых неожиданных его проявлениях.

«Толчок счастья»

Ничто не вечно под луной.

И застарелый геморрой

Не будет мучать нас с тобой,

Когда в могиле мы сырой.

Поэтому, пока вдвоем,

Мы будем рады, что живем

И не забудем мы о том,

Что счастье может быть во всем.

В прозрачном звуке ручейка

Из туалетного бачка.

В сверлящем пении сверчка

Откуда-то из чердачка…

Ну а тогда, когда влюблен

Ты как бы с жизнью обручен

И так ты этим увлечен, —

Не думаешь, что обречен.

И будешь скоро погребен.

И будет счастие тогда,

Что внуки посетят тебя

Узнать как был ты окрещен.

Давно не читал описание пейзажа, красивого вида, да и всей панорамы, которую дарит нам природа. Прям ностальгия. Такие моменты мне всегда было интересно почитать. Даже навеяло уроки русского языка в школе — диктанты. За суровыми правилами орфографии скрывались замечательные виды, описанные с помощью причастий, деепричастий и прочими оборотами. И герой рассказа хотел искренне разделить свое восхищение с прохожими. Как гласит мудрое изречение: «радоваться одному грустно». Не помню кто сказал.

Алексей, довольно странное название стиха с таким содержанием. Писать про счастье, используя сырую могилу, обреченность и погребение (причем скорое)… Возможно название надо продолжить «Толчок счастья обреченного…»

Тим, согласен, что название не очень удачное, да и стих тоже не очень. Довольно неудачный эксперимент в области, так называемого, «черного юмора». Не получилось ни формы, ни содержания ни названия. Как говорит Саша «мы ведь только учимся».